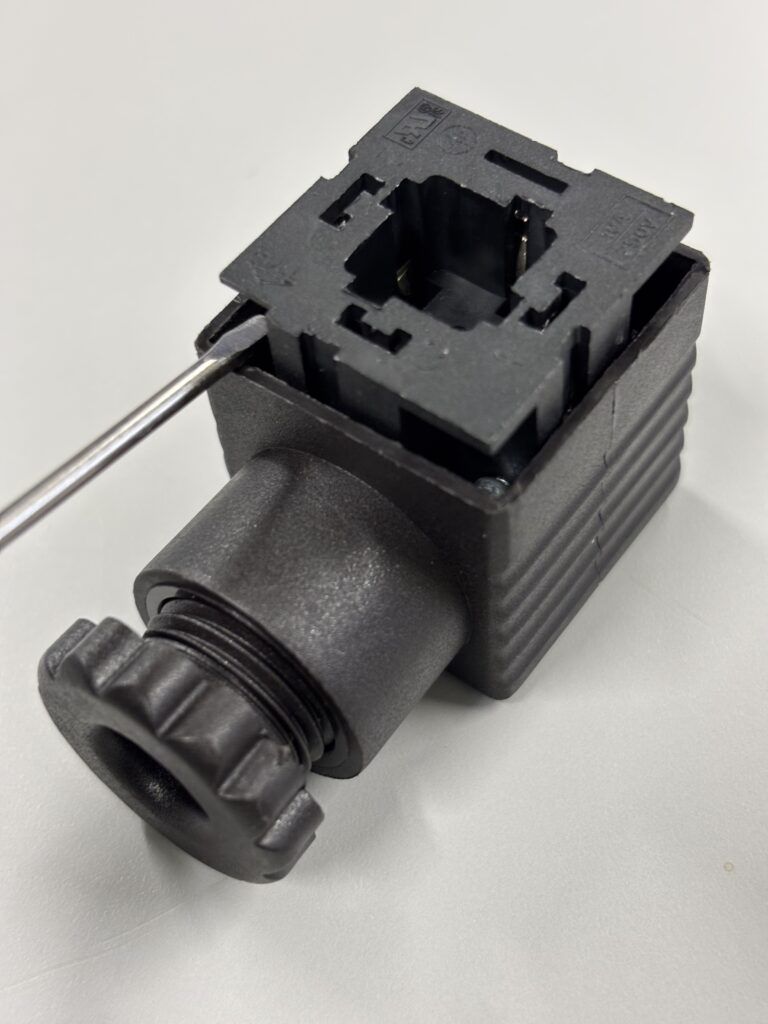

今回はこのような形状をしたコネクターのケーブル接続についてお話しします。

このタイプのコネクターは、特に海外製品のアクチュエーターバルブ、センサーとの接続などに使われていることが多いです。 サイコロみたいな形のコネクターですが、ケーブルを接続するときは少し厄介なのです。接続はできてもコネクターをカバーに収めることができないという現象に陥るからです。読み進めていくとその理由がわかります。

この作業を始めるにあたり必要な工具は、

- 精密ドライバーのマイナスとプラス

- ニッパー

- ペンチ

- ナイフ

- ケーブルの外径に合うサイズの収縮チューブ

- ヒートガン

これらが必要になります。

とりあえずばらしていきます。 精密のマイナスドライバーでコネクターケースの中に埋まっている物体を取り出します。

3つの部品に分けることができました。(下の写真) 写真左に写っているビスに、ゴムらしきワッシャーが付いています。これ、絶対に無くさないでください。これがないとコネクターの防水機能が失われます。

コネクタに付属されているものは全て紛失してはなりません。バラした後は紛失しないように管理を徹底しましょう。

コネクタの下の部分も解体します。

つまみを回すことで、ケーブルに密着する仕組みのようです。ケーブルの芯線に張力がかからないようにするためと、防水機能を兼ね備えているようです。

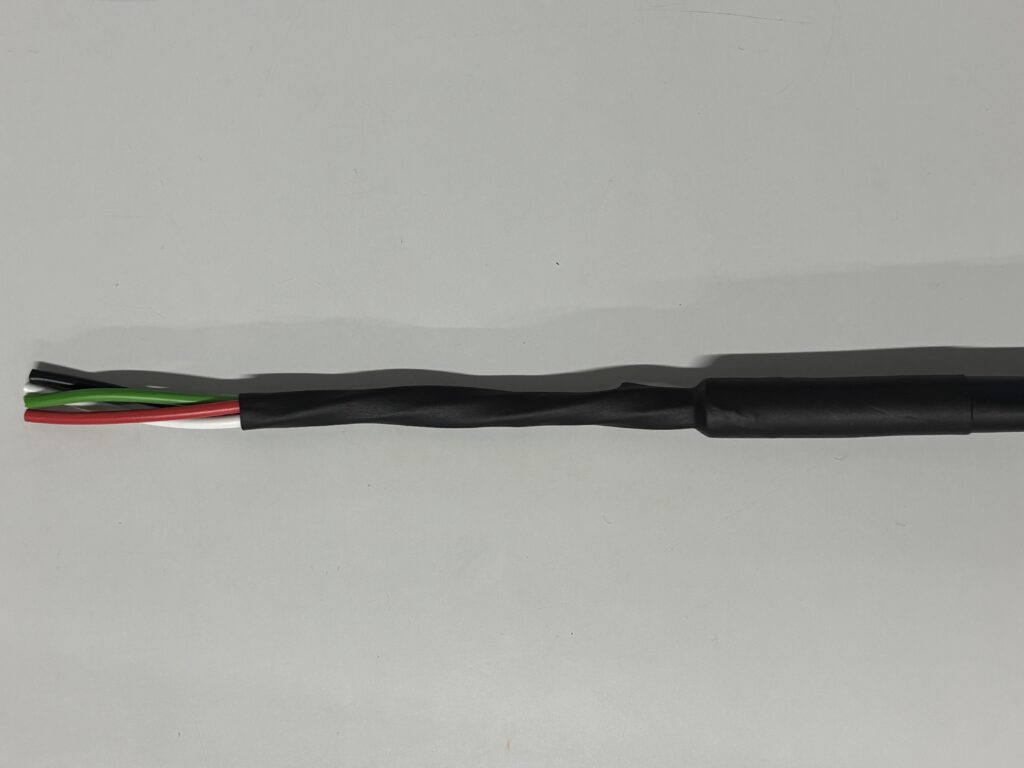

使用するケーブル外径が太い場合、コネクター自体にケーブルを挿入できませんので、外装を剥いてコネクターに挿入する必要があります。どれだけ外装を剥く必要があるかは、とりあえず読み進めてください。

その際役立つのが「収縮チューブ」です。ケーブル外径に合った収縮チューブを使用します。

ヒートガンで収縮チューブを収縮させます。

コネクターのカバー部分を挿入した後に、コネクターの端子部分の接続をします。その時作業しやすい長さだけケーブル外装を剥いて、収縮チューブで保護してください。

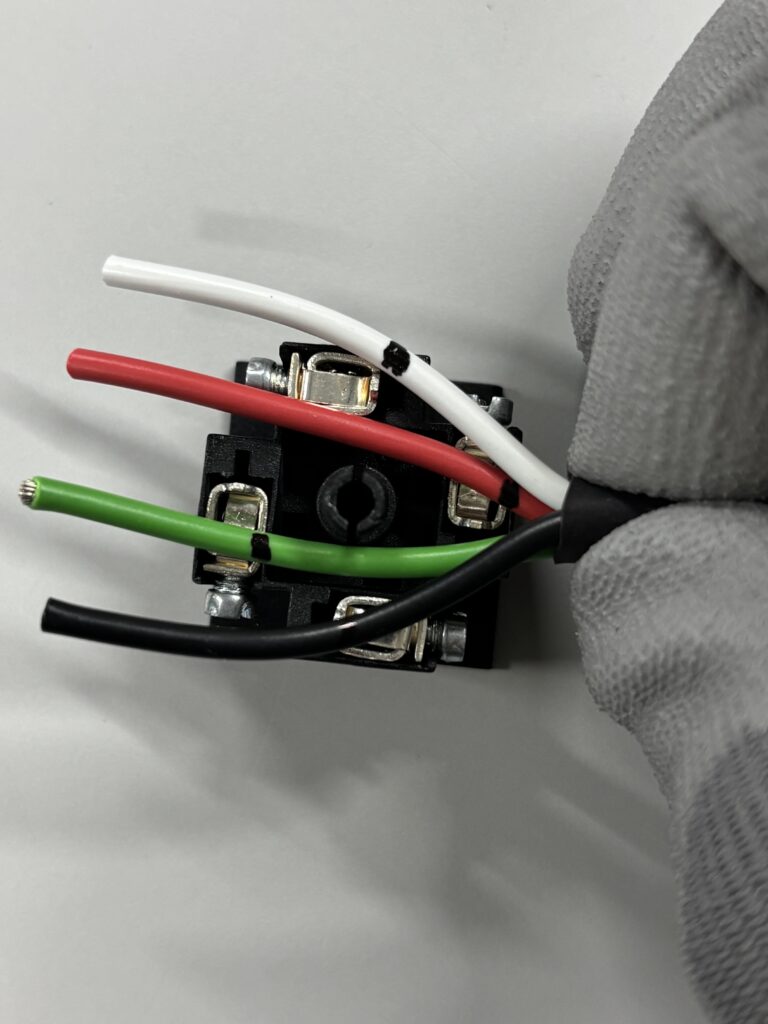

下の写真を見てお分かりになると思いますが、ケーブル芯線の余長を収納するスペースが全くないのがこのコネクターの特徴です。ですから、全ての芯線の長さを同じく揃えることはしません。ではどうするのでしょうか。続きを読み進めてみましょう。

下の写真のようにマジックで印をつけたところで被覆を剥きます。4本とも同じ長さにはしません。

注意!: ケーブル芯線のコネクター接続箇所への色の使い分けは、図面または担当者の指示に従ってください。下の写真はケーブルの接続の仕方を説明しているものですので、芯線の色の振り分けは適当です。芯線の色の使い分けに関しては設計者の指示で変わります。

ここが重要な箇所なのでどこを目安として被覆を剥くのかという絵を次に載せます。

下は被覆を剥いた状態の写真です。特に赤色の線は短いので、ストリッパーでは剥くことはできません。ペンチで被覆を剥けるようになっておきましょう。

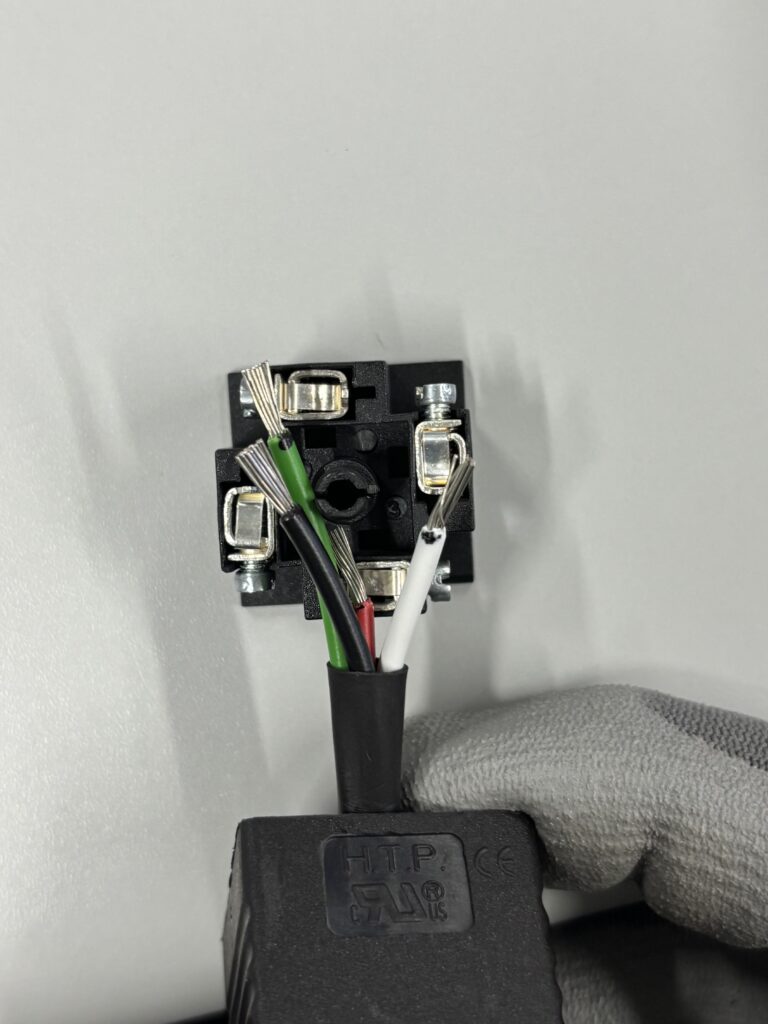

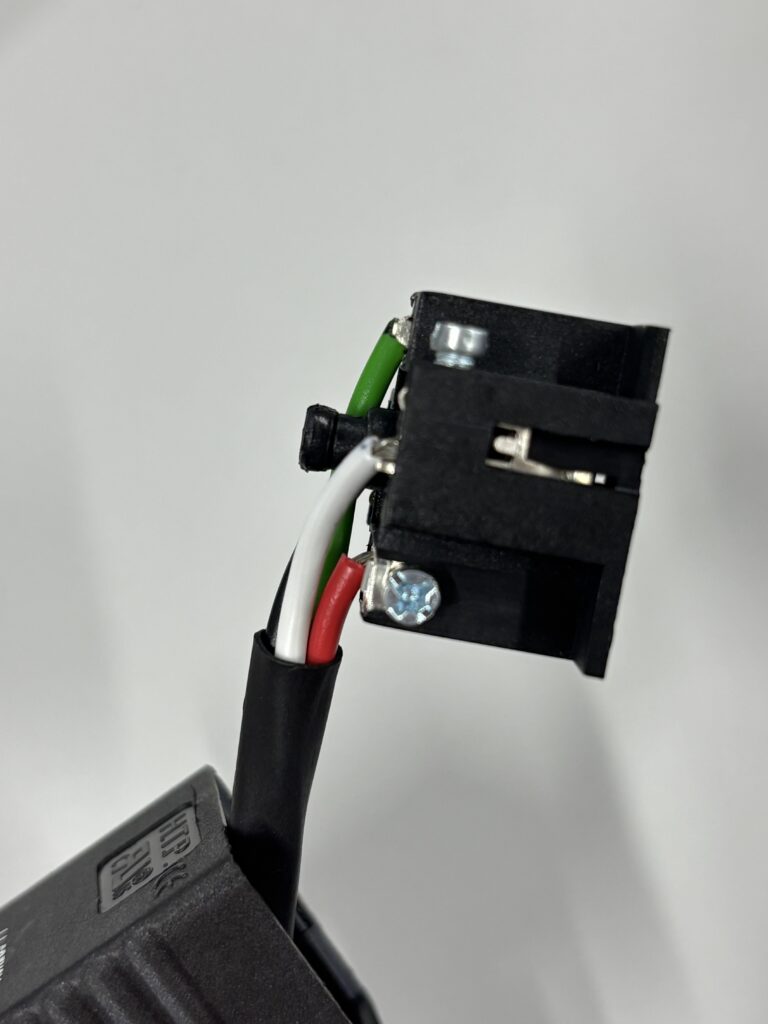

下は接続後の写真になります。

横から見ると下の写真のようになります。このように接続する場所に応じて長さを調節し接続するとカバーを取り付ける際に、ケーブルの芯線を気づ付けることなく、接続箇所に必要以上の力をかけることもなく、自然にカバーをすることができます。

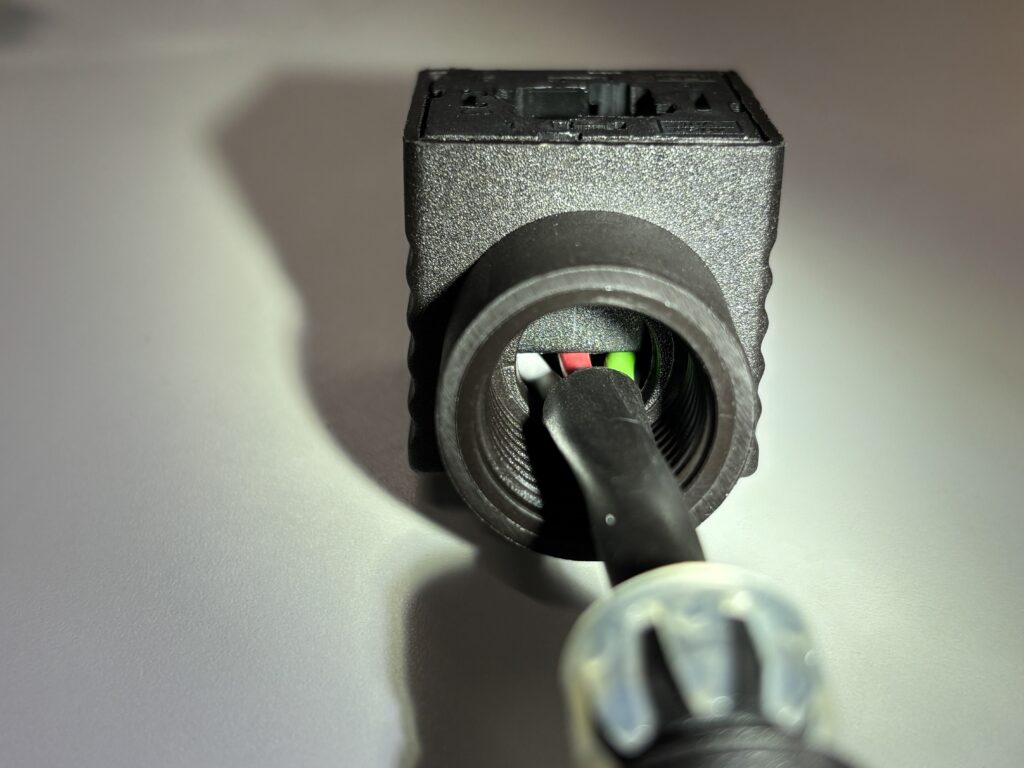

次はカバーをした後ケーブル取り込み口から写真を撮ってみました。ケーブル芯線の余長をコネクター内で取ることができないことを理解していただけたでしょうか。

最後にケーブル取り込み口のつまみを回して、ケーブルに密着させればOKです。

この類のコネクターはメーカーごとに若干デザインが変わりますが、接続の仕方は変わりません。

現場で作業中は一つの接続にそんなに時間を割くことができないかもしれませんが、慣れてしまえば簡単に接続できます。私は3年前に初めてこのタイプのコネクターに遭遇しました。アクチュエーターバルブの電源接続箇所と制御接続箇所にこのコネクターが採用されていました。どうしたら芯線を傷つけることなく接続できるか2日間も試行錯誤した経験があります。その後、このタイプのコネクタを数十か所接続をすることになったのですが、さすがに慣れました。

始めての作業は時間がかかります。しかし最初の時点でじっくりと試行錯誤をしておけば、次につながりますし、最終的には早く、綺麗に仕上げることができます。

作業をされる皆さんの参考になれば幸いです。

コメント